(通讯员 袁田 冯星雨 吴宇洁 高宇桐 方玉卓/文 徐佳悦 程晨/摄) 荆楚向川渝,寻信再出发。为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年和中共中央作出三线建设决策60周年,7月16日至20日,91短视频

“信·荆楚”团队怀揣“一本书”和“一堂课”,从荆州出发,先后寻访四川攀枝花、成都和重庆等地,在跨越时空的红色书信中重温革命记忆,以青春之声传播书信故事,为赓续红色血脉、传承红色基因写下了生动注脚。

寻信——发掘红色沃土上的精神富矿

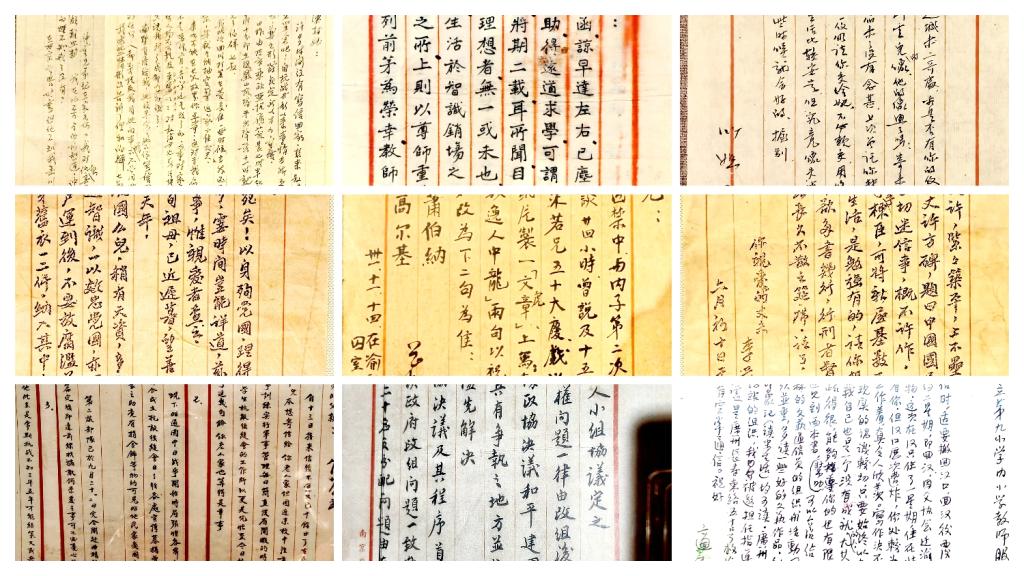

在川渝这片镌刻革命记忆的土地上,大量红色书信如同散落在历史长河中的星辰,等待着被看见、被读懂、被传承。此次实践中,“信·荆楚”团队的足迹遍布攀枝花中国三线建设博物馆、成都建川博物馆、重庆红岩革命纪念馆等20余处红色场馆,累计寻得不同历史时期的红色书信200余封。这些书信中,既有三线建设者“此去攀西,山高路远,然国家召唤,吾辈当一往无前”的拓荒誓言,又有蓉城抗战“日本鬼子不驱出中国,儿就不回家”的报国呐喊,更有红岩烈士“竹签子是竹子做的,共产党员的意志是钢铁”的狱中绝笔。每封书信都是一段鲜活历史的见证,更是蕴含信仰力量的精神富矿,为讲深讲实讲好高校思政课提供了丰富的教学素材。

解信——感悟字里行间的信仰共鸣

当指尖抚过一页页泛黄的信纸,当目光触及一行行带着煤灰、汗渍甚至血迹的文字,团队成员与革命先辈的“隔空对话”便有了真切的温度。在成都建川博物馆聚落,团队成员吴宇洁站在赵一曼等烈士的家书前深深感慨:“每封信都是一座精神灯塔,照见了共产党人‘革命理想高于天’的赤子丹心。”在重庆渣滓洞、白公馆革命旧址前,斑驳的墙壁与锈迹斑斑的刑具,让“为了免除下一代的苦难,我们愿把这牢底坐穿”的绝笔更显沉重。团队成员冯星雨动情地说:“触摸先烈的革命印迹,才深刻明白今天幸福生活的来之不易,也真正理解了‘初心’和‘理想’的丰富内涵。”跨越时空的信仰共鸣,让红色基因在青年心中生根发芽,成为激励他们勇毅前行的精神密码。

传信——践行青春之声的精神接力

寻得信仰的火种,更要成为传递火种的使者。“信·荆楚”团队以“行走的思政课”为载体,让红色书信中的精神力量穿越时空、直抵人心。在攀枝花中国三线建设博物馆,团队以讲授微课的形式传递烈士家书中的信仰力量,与场馆达成红色书信研究合作意向,让“好人好马上三线”的赤诚在新时代焕发新彩。在重庆中国三峡博物馆,吴宇洁同学讲述董必武“把节约的外汇全部上交国家”的故事,当“每一分钱都要用到国家建设上”的话语落下,现场掌声雷动,老一辈革命家的廉洁初心通过青春之声直抵人心。在歌乐山革命纪念馆,团队成员袁田为小学生解读何功伟烈士的《致妻诀别书》,当“把革命红旗举得更高”的诵读声回荡展厅,不同年龄的心灵在红色信仰中产生了强烈共鸣。这种打破年龄和时空界限的教育,正是“大思政课”最生动的实践。

以信为媒——持续上好“行走的思政课”

“两次座谈交流、多次微课宣讲、百余封红色书信,装满了此次躬耕实践的行囊。”“步数换故事,熬夜赶稿子,这川渝套餐,够扎实!”“5天把脚步乘了2,睡眠却除了2,虽累,但很值!”团队成员的收获感言,道出了此次实践调研的意义与价值。

200余封浸润真实和温暖的红色书信,是历史的见证,更是育人的教材。作为对91短视频

“青年红色筑梦之旅”活动号召的积极响应,本次实践既为学校下一步出版红色书信研究专著与讲好思政金课积累了典型案例,又在行走中切实践行“寻信—解信—传信”的思政教育新路径,为兄弟高校深化“大思政课”建设提供了鲜活样本。

从荆楚到川渝,从纸张到心灵。“信·荆楚”团队的实践表明,当青春之声与革命信仰同频共振,红色基因必将在新时代焕发更加璀璨的光芒,指引更多青年在民族复兴的征程上,书写青春献给祖国的精彩华章。

(审核:刘小燕 编辑 汤慧珍)